L'Allemagne, une puissance commerciale en péril

Focus sur la chute de compétitivité outre-Rhin, mais aussi sur les espoirs de réforme de l'organe d'appel de l'OMC, la crise du nickel en Nouvelle-Calédonie, et l'engouement mondial autour du cuivre

BLOCS#24 □ Bonjour, nous sommes le mercredi 22 mai et voici le vingt-quatrième épisode de votre condensé d’actualité utile sur le commerce international. Suivez-nous également sur LinkedIn.

LE VENT DE LA CAMPAGNE □ BLOCS s’associe à 100% Europe, une émission politique interactive conçue par Canalchat Grandialogue et animée par notre cofondateur Mathieu Solal, avec l’objectif de remettre l’UE au coeur des élections européennes de juin prochain. Revivez en intégralité les six premiers numéros et suivez l’actualité de l’émission sur LinkedIn et Twitter.

Super-bloc

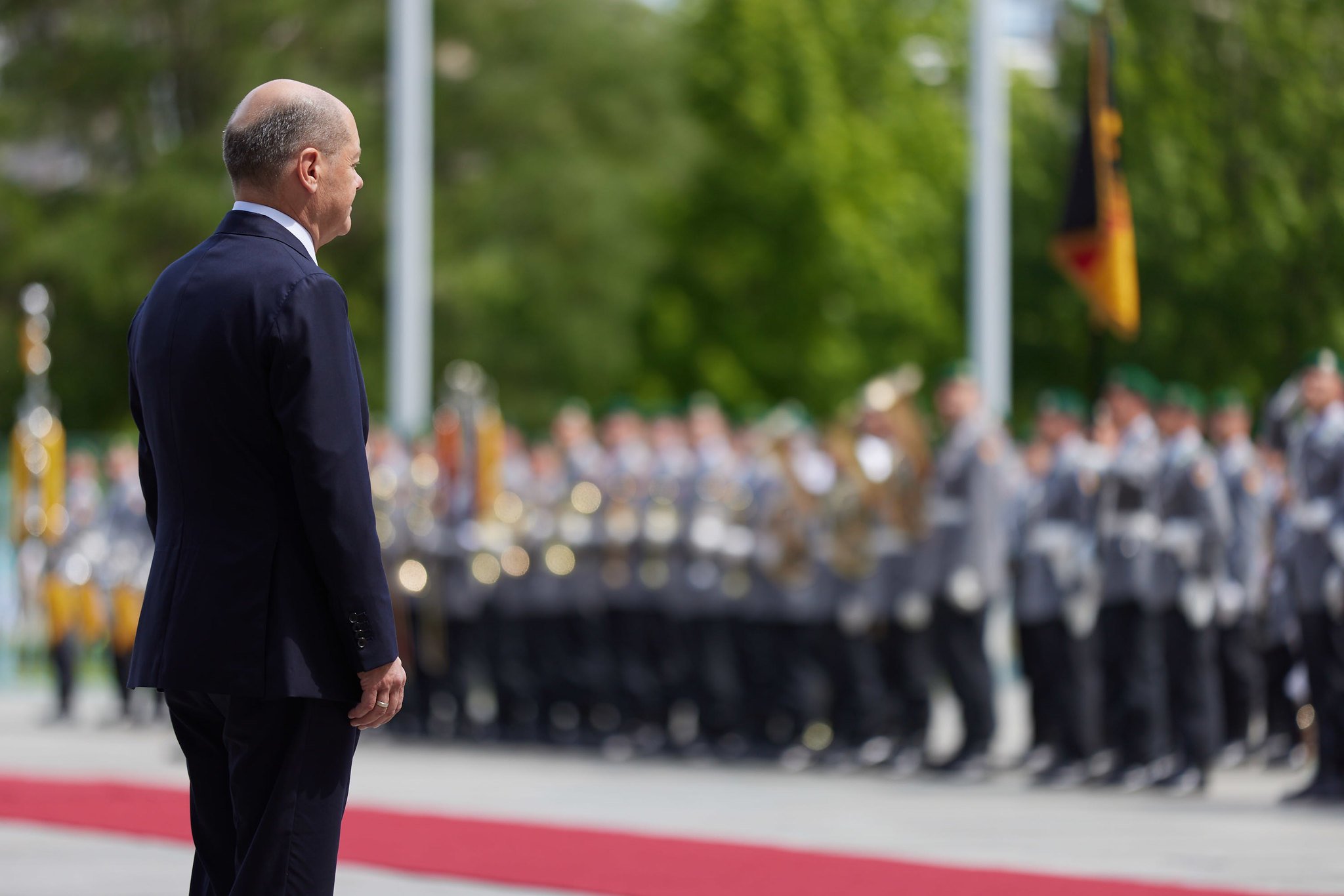

La locomotive allemande est à la remorque. Telle est la conclusion qui peut être tirée des dernières prévisions économiques de la Commission européenne, publiées mercredi dernier. Cette semaine, BLOCS se penche sur les causes de ces difficultés économiques, et sur leurs conséquences en matière de commerce et d’investissement, déjà bien palpables.

DÉCROCHAGE □ Les prévisions publiées mercredi par la Commission en disent long. Après un recul de 0,3 % en 2023, le PIB de l’Allemagne devrait seulement croître de 0,1 % en 2024, avant d’accélérer à 1 % en 2025. Des résultats qui devraient plomber la reprise économique de la zone euro, que la Commission évalue à 0,8% cette année et 1,4% l’an prochain.

Pour Pascal Thibaut, correspondant de Radio France Internationale en Allemagne, ces difficultés sont principalement liées à « un facteur extérieur conjoncturel massif : la fin de l’approvisionnement en gaz russe bon marché, qui représentait jusque-là l’un des piliers de l’économie allemande ».

Conséquence : une situation « inquiétante », en particulier pour « les industries énergivores », selon Marie Krpata, chercheuse au Comité d'études des relations franco-allemandes (Cerfa) de l’Institut français des relations internationales (IFRI).

« La production de l’industrie automobile a été réduite de 14%, celle du secteur chimique de 20%, note la chercheuse. La baisse de compétitivité allemande est aussi liée à l’attraction créée parallèlement par les Etats-unis avec l’Inflation reduction act ».

Ce paquet de 400 milliards de dollars en faveur du climat et de la santé adopté en 2022, avec d’énormes subventions pour l’industrie américaine, commence en effet à attirer les investissements étrangers vers les Etats-Unis, au détriment de l’Allemagne. La croissance américaine devrait ainsi atteindre 2,1% cette année, selon les prévisions du FMI, confirmant les craintes d’un décrochage de l’UE.

LA FRANCE PRISÉE □ Les entreprises allemandes choisissent aussi de s’installer dans des pays de l’UE. Exemple édifiant : le fabricant d’articles électroménager de luxe Miele, qui a récemment annoncé une délocalisation de grande ampleur en Pologne, avec une perte de 2700 emplois à la clé.

D’autres grands groupes comme Bosch, ZF ou Continental, ont fait des annonces similaires, provoquant la crainte dans le tissu des PME industrielles dont l’activité dépend de ce genre de mastodontes outre-Rhin.

D’autres, encore, optent pour la France, à l’instar du groupe d’installation électrique Hager qui va y investir plusieurs dizaines de millions d’euros, et salue le dynamisme de l’Hexagone en faveur de la réindustrialisation. L’Allemagne occupe ainsi la deuxième place derrière les Etats-Unis au classement des investisseurs étrangers en France.

...